몰라, 그냥 갖고 싶어.

언더독의 브랜딩

2023년 06월28일

뉴진스, Z로 M을 사로잡다.

2023년 07월12일아무 이유 없이, 갖고 싶은 물건들의 비밀

아무런 논리적인 근거도 없이, 아무런 필요도, 효용도 없이, 무슨 일이 있어도 저걸 갖고 싶다는 물건과 마주할 때가 있습니다. 이런 물욕에 치인 자신을 자책하기도 하지만 자본주의 시스템의 불가항력 욕망 앞에서 승리하기란 쉽지 않지요.

이런 물건을 보며 대게 우리는 "사고 싶다"라고 하지 않습니다. "갖고 싶다"라고 합니다. 사고 싶다는 의미는 내가 해당하는 재화를 지불하고 댓가로 그것을 교환한다는 의미입니다. 즉, 그 가치를 책정할 수 있는 기준이 꽤나 분명하게 있다는 반증이죠. 가격은 알고 있고 그걸 지불하고 내가 어떤 걸 얻겠다는 인지가 분명히 존재합니다. 반면 갖고 싶다는 다소 추상적입니다. 그 이유 앞에 논리의 영역은 부족할지도 모릅니다. 심지어 가격조차 별로 상관하고 싶지 않은 경우도 있습니다. 그걸 갖지 못 하면 불행할 것 같다는 생각이 온갖 뉴런을 지배하게 되죠. 가질 수 없거나 가질 확률이 희박해도 상관없습니다. 그러니 '사고 싶은' 욕망보다도 더 강렬할 수 밖에 없습니다.

가격 기준을 빼앗다.

틴에이지 엔지니어링(teenage engineering)은 스웨덴의 음향기기(라기에는 사실 카테고리가 의미 없는) 회사입니다. 의류 브랜드 이전에 광고 회사로 시작했던 아크네 스튜디오(Acne Studio)의 창업자이자 아트 디렉터였던 제스퍼 쿠투트드가 2007년 설립한 회사입니다.

틴에이지 엔지니어링은 설립 이후 역시나 다른 기업과 미디어 아트 프로젝트 등 콘텐츠 작업을 주로 해오다가 2010년, 포터블 신디사이저인 OP-1을 출시합니다. 이 장난감처럼 생긴, 그리고 작동 매커니즘 역시 장난감처럼 다루게 만든 신디사이저는 음악 씬에서 큰 파장을 일으킵니다. 레디오헤드나 차일디시 감비노 등 수많은 아티스트의 필드 기기로 사용되었고 제품 리뷰가 유튜브에 쌓이면 쌓일수록 이 판에 있는 사람이라면 누구나 이 장난감 같은 신디사이저를 하나쯤 갖고 싶어했죠. 문제는 저 '장난감스러운' 크기와 디자인, 그리고 매커니즘은 씬의 전문가 뿐 아닌 음악에 관심이 많은 일반인 레이어에까지 커다란 유혹을 뻗쳤다는 겁니다. 손바닥만한 OP-1 신디사이저는 당시에도 2백 만원이 훌쩍 넘었습니다. 그렇지만 토이가 아닌 전문적인 악기였고 하여 경쟁 대상이나 비교 대상의 가격대나 성능과는 완전히 무관한 물건이 되었죠.

틴에이지 엔지니어링에서는 곧 필드 레코더 하나를 출시에 앞두고 있습니다. 네, 녹음기입니다. 여러분의 손에 들려 있는 그 어떤 휴대폰에도 탑재되어 있는 녹음기요. 아날로그 휠로 되감기나 빨리 돌리기 그리고 멈추고 또 작동하는 기능을 손으로 직접 제어하도록 디자인 되었습니다. 실제로 모터가 탑재된 테잎 릴이 들어가 있고 이는 감각적인 센서로 작동합니다. 단지 아날로그의 경험에 그치는 것이 아니라 아날로그 조작에 디지털 매커니즘을 통해 되감기나 빨리 돌리기의 속도를 조절하고 그것을 물리적으로 작동하는 휠로 감각할 수 있도록 합니다. 그 밖에 디지털 기기 연결로 파일을 텍스트화 하거나 편집하는 기능은 다른 디지털 레코더나 스마트폰 앱에서도 시도되고 있죠.

그런데 이런 기능이 어떻고는 상관없이 '아름답다'라는 생각이 먼저 듭니다. 까딱하면 이게 레코딩 기능이 있는지 없는지 관계없이 이 형물을 손에 쥐고 싶다는 생각이 들기도 합니다. 지난 세월 동안 실제로 녹음을 한 경험은 손에 꼽을 정도지만 앞으로도 있을 몇 번 안 될 그 녹음의 기회가 오면 기어코 가방에서 이 레코더를 꺼내고 싶은 마음이 듭니다.

"전문 음악인이 아닌 음악에 관심이 있는 사람에게까지 유혹을 뻗치다."

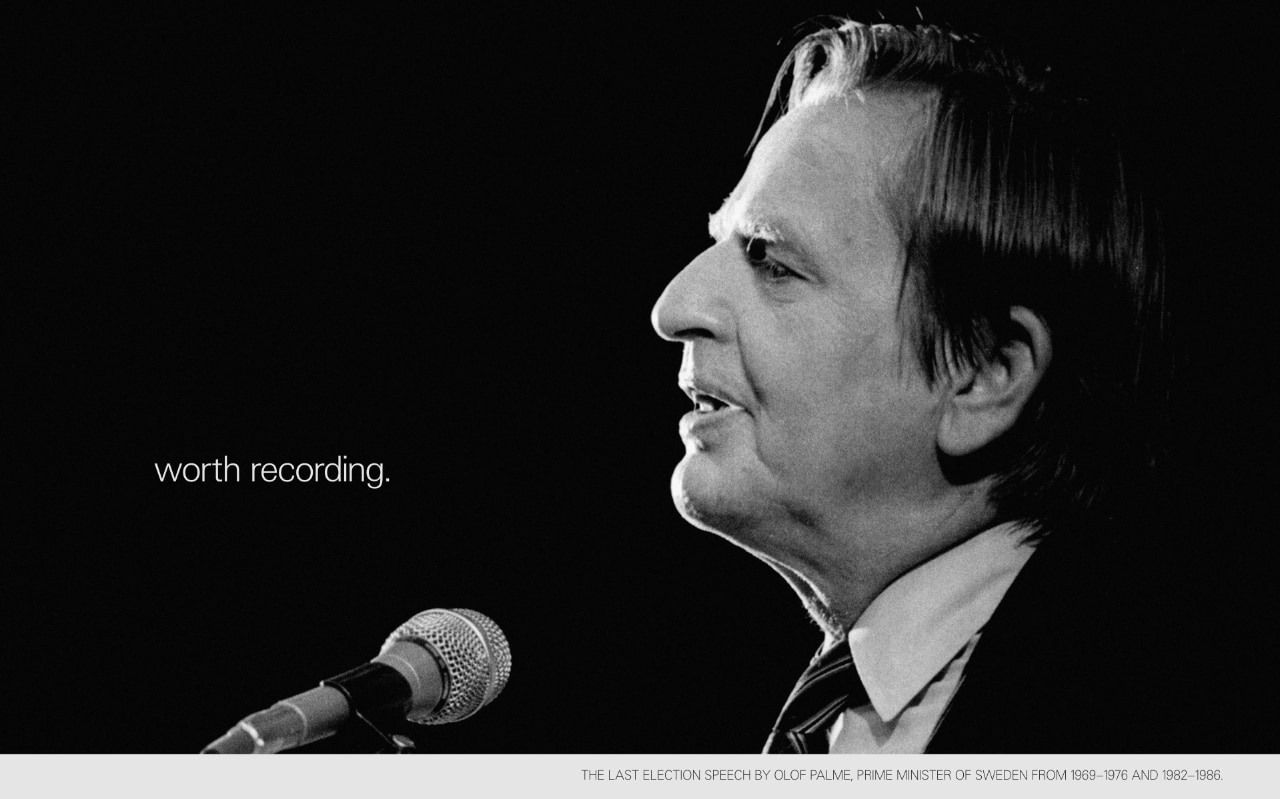

상품 페이지를 열면 스웨덴 총리를 엮임했던 올로프 팔메의 사진이 가장 먼저 나옵니다. 올로프 팔메는 지금의 스웨덴 복지를 확립한 총리로 1986년 암살되었습니다. 민주주의, 인권, 평화를 지향한 그의 연설은 스웨덴 국민들에게 아직까지 귀감이 되고 있다고 합니다. 이 필드 레코더의 소개 페이지 첫 번째 이미지에 이 스웨덴 총리의 사진이 걸려 있습니다. 두 개의 단어와 함께.

worth recording.

단호하고 강력합니다. 틴에이지 엔지니어링은 자신들이 믿고 있는 것을 만들기로 어딘가에 서약한 사람들 같습니다. 제품의 첫 번째 소개 문구는 이렇게 적혀 있습니다.

"there are thoughts, ideas and fragments that - for the sake of humanity - we need to record and be able to return to as a reference, as a seed for new thoughts or just to remember another time."

"인류를 위한 생각과 아이디어 그리고 편린들이 있습니다. 우리는 레퍼런스로 기록하고 다시 돌아갈 수 있어야 하며, 새로운 생각의 씨앗이 되거나 다른 시기를 기억하기 위해 기록해야 합니다."

우리가 알고 있는 기록(레코딩)에 관한 어쩌면 일반적인 고찰입니다. 하지만 모두가 막연히 알고 있기 때문에 이 일반적인 기록에 관한 그들의 '생각'은 강력한 메시지가 됩니다. 제품 카테고리의 핵심 가치를 자신들의 언어로 정의 내릴 수 없다면 어떤 마케팅적 수단도 빛이 바랜다고 생각합니다. 그게 자동차건, 밥솥이건, 스킨 로션이건 상관 없습니다. 자동차가 만들어 파는 그들에게 무엇을 뜻하는지, 밥솥이 만들어 파는 그들에게 무엇을 뜻하는지 스스로 확고한 정의를 내릴 수 없는 기업은 치장된 가치들로 마케팅을 할 수 밖에 없습니다.

이 필드 레코더에 대해 냉정하게 생각해보죠. 모두의 휴대폰에 탑재된 레코딩 기능을 개별 기기로 구현한 제품입니다. 심지어 이와 같은 레코딩 장치로 구현된 기기가 오랜 세월 존재해왔고 이미 시장에서 멸종된 상황에서 말이죠. 가격은 최신 아이폰의 두 배 가량 합니다. 1,499달러. 이미 시장에서 사장된 제품군의 상품을 어마무지한 가격으로 내놓으려는 것이죠. 이 비상식에 가까운 일이 단지 시선을 부여잡는 아름다운 디자인만으로 벌어지는 건 아닐겁니다. 자고로 아름다운 디자인은 기능에 부합할 때만 작동하는 매력이니까요. 즉, 기능상으로 그 합리성을 차고 넘치게 만족시키는 제품임을 증명할 수 있을 때만 아름다운 디자인이라는 것이 가능합니다. 그리고 지금까지 틴에이지 엔지니어링은 기능에 관한 가치로는 더이상 의구심을 가질 필요가 없겠금 입증해왔습니다.

인터뷰에 의하면 틴에이지 엔지니어링은 소비자 리서치를 믿지 않는다고 합니다. 자신들이 가장 적절한 소비자고 단지 자신들이 믿는 일을 한다고 합니다. 어디서 많이 본 얘기죠? 몽매한 소비자에게 자신이 믿는 걸 '제공'한다고 믿은 스티브 잡스의 그것과 비슷합니다. 제품 디자인은 물론 관련한 모든 그래픽 디자인, 패키징, 광고, 프로모션, 카피라이팅 모두 틴에이지 엔지니어링이 직접 진행합니다. 그러니 작은 배너 이미지 하나 허투로 흐를 일이 없습니다. 어디를 뜯어봐도 브랜딩이 확고합니다. 제품은 말할 것도 없고 언어를 쓰는 방법, 이미지를 쓰는 방법에서 그들이 아닌 것은 느껴지지 않습니다. 이들의 상품 안내 페이지만 봐도 단박에 알 수 있습니다. <teenage engineering 홈페이지>

"카테고리의 핵심 가치를 자신들의 언어로 정의 내릴 수 없다면 어떤 마케팅적 수단도 빛이 바랩니다."

이 아티스트 집단이 자신들이 믿는 걸 세상에 내는 굉장히 간단해보이고 멋들어진 일들은 예컨대 이런 겁니다.

1. 수십 년 된 제품 정의를 다시 내립니다.

OP-1 신디사이저와 같이 틴에이지 엔지니어링의 제품들은 경쟁 제품군들에서 완전히 다른 퍼포먼스와 포지션으로 제품을 내놓으면서 소비자들의 뼈에 박힌 제품의 정의를 새롭게 비틀어냅니다. 새로운 제품을 발명하는 것 보다 기존의 제품을 새롭게 발명하는 것이 21세기의 발명임은 분명합니다. 칫솔, 수건, 자전거, 배달 용기, 텀블러, 슬리퍼... 여러분이 태어나서 지금까지 한 가지의 확립된 정의로 사용한 모든 사물이 그 대상이 될 수 있습니다.

2. 기존 제품의 소비자 군을 다시 정의한다.

타깃 소비자들 고려 안 한다는 그들이 책정 했을 것 같진 않지만 그들의 모든 제품들은 해당 제품의 기존 소비자 바운더리를 파괴합니다. 조명 기기에 관심 없었지만, 음향기기는 관심 없었지만, 살면서 레코더를 살 생각을 꿈에도 해본 적 없었던 다양한 소비자들의 멱살을 잡습니다. 기존 제품들이 소비자군이라고 여겼던 대상을 새롭게 정의하고 범위를 확대하죠. 상당 부분은 디자인의 승리라고 할 수 있습니다. 누구도 부정하기 어려운 아름다운 디자인은 핵심 타깃과 상관없이 심미안의 공통 분모로도 필승의 인자입니다.

3. 가격은 시장이 아니라 우리가 정한다.

카테고리도 시장도 다 달라졌으니 제품의 가격은 기존 카테고리나 기존 소비자 시장에 맞출 이유가 사라집니다. 사라진다고 해서 맞추지 않을 필요는 없고 또 그 리스크도 부정 못 하지만 그들은 자신들이 믿는 걸 판다는 게 확고한 이유로 자신들이 믿는 가치의 값어치만 책정할 뿐입니다. 그리고 누구라도 이러저러한 제품들과 비교해서 가성비가 안 맞는다는 평가의 계제를 제거해버립니다.

브랜드가 가장 탐하는 그것, 헤리티지

수많은 브랜드가 탐하는 것 중 하나는 바로 역사입니다. 물론 장구한 역사를 가졌다고 모두 뿌리깊은 브랜드가 되는 건 아닙니다. 실제로 이런 헤리티지를 가지고도 역사의 뒤안길로 사라져간 브랜드는 셀 수 없이 많지요. 그럼에도 이 역사 만큼은 인위적으로 만들어 낼 수 없기에 많은 브랜드는 이 역사를 갖고 싶어합니다. 그 놈의 'since'는 감자탕 골목이든 명품 백 시장이든 앞에 걸고 싶은 수식어니까요.

디지털 트렌스포메이션은 당연한 것이고, 라이카는 전략적으로 직영점만을 운영하며 글로벌 프라이싱을 감행했습니다. 그리고 한정판 콜라보레이션도 그 가격을 계속 지탱하는 주요 요인이었죠. 브랜드 인지력, 그것도 글로벌 인지력이 탄탄해지고 나면 이제 소비자는 브랜드로 하여금 그 역사를 함께 사는 게 됩니다. 역사의 값어치는 생각보다 비싸죠. 그러니 아직도 빨간 딱지의 카메라만 보면 넋놓고 손을 뻗는 새로운 애호가들이 여기저기서 창궐합니다.

"그 놈의 'since'는 감자탕 골목이든 명품 백 시장이든 앞에 걸고 싶은 수식어니까요."

세상에서 가장 아름다운 자전거

몰튼 자전거에는 '세상에서 가장 아름다운 자전거'라는 수식어가 붙어 있습니다. 가장 빠른도, 가장 가벼운도, 가장 비싼도 아니고 절대적인 기준이 될 수 없는 '아름다움'의 최상급을 붙였죠. 아름다움은 사람들에 따라 기준과 정의가 달라지는 개념입니다. 그럼에도 이 수식어를 붙이는 걸 꺼리지 않는 건 보편타당한 수준의 미가 그곳에 존재하고 있기 때문이죠.

알렉스 몰튼(Alex Moulton, 1920-2012)박사의 회사는 당시 영국을 대표하는 로버 미니의 서스펜션을 만들었습니다. 이 서스펜션을 바탕으로 자동차와 모터사이클을 대체 할 수 있는 작은 바퀴의, 하지만 효율적인 자전거 개발이 이루어졌죠.(라이드매거진 참고) 몰튼 자전거는 그 외형적 아름다움만으로도 처음 본 사람들의 시선을 사로잡지만 위에서 말한대로 기능을 위한 것이 아닌 경우 수려한 디자인이라는 것은 부질 없습니다. 효율의 기능을 구현한 이 자전거 디자인은 반세기가 지난 지금 아름다운 자전거의 아이콘이 되었습니다.

3백 만원 대에서 시작하지만 고가는 3천 만원을 호가하고 어떻게 드레스업 하느냐에 따라서 중형차 한 대 값도 나오는 가격입니다만 역시나 '사고 싶다'가 아닌 '갖고 싶다'의 영역에 들기 십상이어서 몰트너(몰튼 자전거를 타는 사람들)들에게는 가격에 붙은 숫자는 동그라미에 불과할 뿐이 되는지도 모르겠습니다. 감탄을 자아내는 디자인이라는 것은 이토록 파괴력이 큽니다.

편향화와 준거집단

아무도 부정할 수 없는 디자인이거나, 누구도 가지기 어려운 헤리티지거나, 또는 이 두 가지를 다 가지고 있는 브랜드의 제품을 보면 (심지어 잠재고객이 아니었음에도!)불가항력의 영역에 들어갈 때가 있습니다. 위의 틴에이지 엔지니어링에서 말한 것처럼 1. 기존 제품의 정의를 다시 쓸만큼 제품의 혁신을 이루어내거나, 2. 제품의 새로운 정의를 새로운 세그먼트로 확장하는 포지셔닝을 하거나, 3. 근거 있는 철학으로 프라이싱을 한다면 아무 방어 기제 없이 침을 흘릴 제품을 내는 것도 요원한 일은 아닙니다. 라이카는 3의 일을 잘 했고, 몰튼은 2의 일을 잘했습니다. 모두 다 눈을 사로잡는 디자인을 보유하고 있는 것은 말할 것도 없지요.

일단 이러한 제품이 '갖고 싶다'는 인지의 영역에 들어가게 되면 정보의 편향화는 가속화 됩니다. 여러분의 피드는 이제 속수무책이 되겠지요. 물론 라이카 유저가 소니 유저만 할 리가 없고, 몰튼을 타는 사람들이 브롬톤을 타는 사람들만큼 많을 리는 없을 겁니다. 그래도 집요하고 부지런하게 여러분을 따라갑니다. 구글과 메타는 괜히 돈을 버는 게 아니니까요.

그렇게 한 걸음 더 들어가게 되면 그들의 커뮤니티 또는 그룹과 조우합니다. BMW 드라이빙 센터의 서킷에서 메르세데스를 몰아 볼 순 없을 겁니다. 거긴 BMW 놀이터니까요. 이 놀이터가 작동하는 일은 무수합니다. 내가 저걸 사서 누군가에게 증명하고 싶은 위상과 더불어 내가 저걸 사서 (물리적으로 뭔가에 참여하든 안 하든)어느 그룹에 속한다는 소속감도 함께 불어나죠. 한껏 드레스업한 몰튼 자전거의 진가를 알아봐 줄 수 있는 건 몰튼을 알아 볼 수 있는 사람들이지 "자전걸 왜 그 가격에 사?" 라고 이야기할만한 이 장르의 문외한이 아니거든요. 혹여 영원히 몰트너들을 만나고 싶지 않은 몰튼 유저라 할지라도 이미 기존 몰튼 사용자들의 위상까지 함께 커스텀 가격으로 지불한 겁니다.

이 불가항력의 열병에 기름을 붓는 일을 브랜드들이 어찌 마다할까요? 그래서 놀이터를 만들고, 영향력 있는 사람의 리뷰를 확산하고, 그 제품이 아니라 그 제품을 산 사람들의 위상을 높이 세웁니다. 이 열병의 구매 대기자들은 제품의 자습이 끝나고 나면 그 제품을 사용하는 사람들로 하여금 위상을 실체화 해야하거든요. 그래야 그것을 타고, 그것을 먹고, 그것을 사용하는 나에 대한 확신이 서기 때문입니다.

앤드류와이어스

김해경